洋中惊现清代“帝”字形古画或与建文帝出亡宁德有关

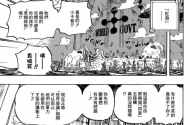

清代的“帝”字形“余氏祭祀图”(古画)。  神秘的神龛。 近日,宁德市建文帝研究小组在蕉城区洋中镇钟洋村实地考察中,发现源自清代的“帝”字形“余氏祭祀图”(古画),在钟洋村余氏祠堂内发现神秘神龛,疑似与建文帝在闽活动踪迹有关。这些也许会成为建文帝出亡宁德的又一佐证。 在钟洋村,笔者见到了该古画,古画历经沧桑边框已经破损,但色彩依然鲜艳,工笔流畅,人物栩栩如生,所用的宣纸材质颇有厚度,无落款。 宁德市建文帝研究小组组长王道亨告诉笔者,从画中人的衣着和场景可以明确推断,该画出自清代,画中一副对联“须知宗祖在;莫作画图看”,传达着某种难以言说的秘密。 从下往上看,画作最下方为余氏宗祠大门及大门外景,画着一位余氏族人在大门口,恭迎络绎不绝回乡祭祖的宗亲。大门上方悬挂的一方匾额内书“文渊阁检阅”,大门外的一副对联“莫作画图看”。王道亨认为,古画寓意深刻,“文渊阁检阅”表明古画作者(主人)的身份为清朝的四库馆官员,从七品。图作中间部分,香案上方神龛正中端坐的两个神像,应该就是余氏的列祖列宗之一,系清代初期的某位官员,身份为祠堂的主人,是“文渊阁检阅”跪拜的第二对象,而案桌前跪拜的人应该是那位“文渊阁检阅”。画作最上部分六角形“香亭”之中端坐着两位神像,身着明代服装,女性头戴步摇,到底是谁呢 从两边的对联“春夏频繁庆祭典;庙堂跪拜表诚心”可以看出,应该是庙堂之主,是余氏族人某跪拜的第一对象,由此可以推断,两尊神像应该就是庙堂之主——皇帝与皇妃。 从画中对联解读,画作上部分,香亭内两副对联“绘形追祖德;荐食报宗功”,至于对联中的“荐”字,意思是吞并与蚕食,用于此处,要表达的含义还需探讨。而另一副“春夏频繁庆祭典;庙堂跪拜表诚心”,这副对联告诉我们,香亭内坐着的是庙堂之主,这对庙堂之主每年都享受余氏族人的祭拜,应与余氏族人关系十分密切;中间部分,第二副对联“国族聚于斯,相府芳声未艾;宗祊藏之久,后贤俊烈重兴” ,透露出余氏家族非普通家族,是国族,该副对联在余氏祠堂内亦被保留了下来,对联落款为“万象新”,表明余氏家族与明朝朱家有着十分密切的关系。而画作最下方一副对联尤为引人注目:“需知宗祖在;莫做画图看”,在提醒子孙后代,不能仅仅将此图作为一张图画来对待。 余氏族人余深义告诉笔者,村里余氏宗族每年祭祖,族人都要将此画挂于祠堂大厅正中视为余氏先祖来祭拜,几百年来,族人对此画所隐藏的寓意感到困惑,此前从未意识到该画与建文帝有关。 对联中“莫做画图看”应做何看 在反复推敲后,建文帝研究小组成员发现整幅图片格式像隶书的“帝”字。“可以看出,此画在余氏族人心目中居十分重要的地位。”王道亨认为,古画传达给余氏后人传达中心意思是“祠堂之上有庙堂,拜完祖宗拜君王,而且要年年坚持,持续不断。并由此推断,古画传递的就是余氏祖先与建文帝的特殊关系。” 无独有偶,在钟洋村发现清代古画的当天,在余氏祠堂左上方发现供奉有“明门诸佛”的神龛,神龛内有文字注解:“明门诸佛”,而其他文字已模糊,神龛内供奉着三个人物,此种怪异现象同样另余氏族人费解。 在蕉城区漳湾镇郑岐村郑氏宗祠内神龛内供奉着普安禅师、浙江“正义门”祠堂里同样也供奉老佛爷(建文帝)的神龛,均与余姓几百年传下来的奇怪习俗是一致的。王道亨认为,郑岐村、郑义门及钟洋村余氏祠堂把祖宗与建文帝供奉一起,是一种统一的不约而同的规矩,由此推断,神龛内坐在左边身穿道袍的人应该为余六虎,中间一人为建文帝,右边则是郑洽。以上发现似乎与建文帝在宁德活动踪迹有密不可分的联系,相信随着研究的逐步深入,一定会挖掘出更多佐证建文帝出亡福建宁德的证据。(林翠慧 文/图) |